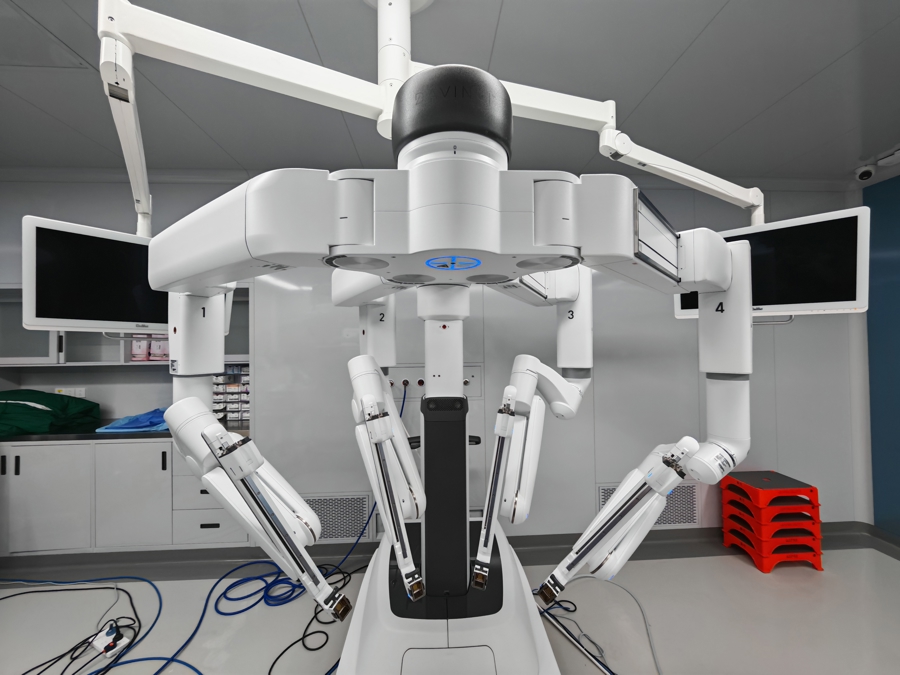

在助手岗位陪伴老师完成逾千台达芬奇机器人手术后,2017年我终于通过严苛的培训与考核,获得主刀资质。那一年,我32岁。尽管对这台精密仪器早已熟稔于心,但当指尖真正嵌入操控台的光学追踪环,看着机械臂在患者体内精准摆动时,我才真切体会到外科医生与科技间那场无声的博弈——既依赖其赋能,又需驾驭其特性。

手术室里的“机器人”

手术室里的“机器人”

机械臂的“完美”和“冰冷”

机器人手术的体验始终充满矛盾。

它的3D视野宛如潜入人体的微观探险,10倍放大的高清影像让每根毛细血管都无所遁形;540 度旋转的机械腕关节,能在人体深处完成传统腹腔镜难以企及的“绣花”操作。在消化道手术中,恐怕唯有机器人辅助的精细吻合才能达到“瑞金标准”:用仅为头发丝1/3粗细的缝线,在直径1mm的胰管上均匀缝合6-8 针,与小肠严密贴合——这是降低胰腺手术致命并发症“胰瘘”的关键。这意味着即便是解剖结构极其复杂的患者,机器人也能确保吻合精度媲美开腹手术,这是传统腹腔镜难以企及的高度。

然而,机械臂的“冰冷”也显而易见。它没有外科医生指尖的温度,无法感知组织的温热与血管的搏动,更不能传递缝线与组织间的摩擦张力。这些缺憾,都需要操作医生通过自己的眼睛,用3D视野中所能感知的画面细节来适应:比如器械的齿印太深了,意味着我们手指的力量要放松点;无法感受血管的跳动,就需要我们手术之前更准确的通过CT来确定血管的解剖位置;打结力量太大,线容易拉断,我们就通过拉线时缝线和组织的形变来判断应该使用的力度。这,就是所谓的学习曲线所包含内容的一部分。

患者认知的信息差和真相

门诊中最常被问及的问题是:“机器人手术时,医生真的在旁边吗?是机器人自己操作吗?”这种顾虑源于医学的专业性、手术室的封闭性,更因“机器人”译名带来的认知偏差——许多人误以为是机器自主手术。实则不然,“手术机器人”背后其实也是人在操作,医生通过遥控装置,操控机械臂,远程控制机械臂在腹腔中进行手术操作。同时,为了保证手术安全,在患者身边的无菌区,还有1-2名助手和一名器械护士来辅助。医生,依然拥有着手术进程中最大的决定权。

吴志翀在门诊

吴志翀在门诊

另一个患者和家属的普遍担忧是:机器人手术对恶性肿瘤的根治效果,是否逊于开腹手术?我常画两张示意图对比:机器人手术的“5个钥匙孔”与开腹手术的“一道彩虹”(30cm弧形切口)。这两种进入腹腔方式的不同,是机器人与开腹手术从外部看来最大的不同,给患者带来的直观感受就是“切口小了”。但切口小了,是不是等于我们把手术做“小”了呢?

这需要我们从英文原文中去理解“微创”的含义。微创手术翻译来自minimal invasive surgery,准确说应该是“最小程度的侵入性手术”,而非手术范围的缩减。进入腹腔后,脏器切除范围、淋巴结清扫程度与开腹手术完全一致,根治效果自然毫无二致。

精准之外的敬畏和应变

在胰腺外科,机器人最令人惊叹的,是在狭小危险空间中处理“三明治结构”的能力。胰头被门静脉、肠系膜上动脉和胆总管像三明治一样夹着,而机械臂(腕)的独特设计能让抓持、切除和缝合角度变得无比优雅和得心应手。进行如胰肠吻合这类复杂操作时,机械臂可以轻松实现任何角度的反向进针。这在腹腔镜下需要极其不适地扭曲手腕才能完成,而外科医生手术过程中耐疲劳的程度是保持精力集中且安全完成的重要条件。有位同行说得妙:“机器人做Whipple(胰十二指肠)手术,就像让姚明蹲下来和孩子说话——它主动适应你的高度。”

胰腺外科或许是最能展现机器人手术双重性的领域:既需神经外科般的精细,又需创伤外科般的应变。生死攸关的胰腺手术从无固定剧本,机器人在这里是放大镜而非魔术棒,是精密仪器而非万能钥匙。

某次机器人Whipple手术时,由于肿瘤侵犯肠系膜上静脉的背侧视野盲区,分离过程中突然涌血。超声刀换持针器的10秒钟里,我盯着屏幕上弥散的出血,突然无比怀念开腹手术时可以直接用手压住的踏实感。最终为了保证安全,我们中转开腹。术中发现,是血管背侧的多个低位分支同时出血——这深刻提醒我们:

机器人放大的是视野,并不是医生的判断力。即使有了先进设备,面对每台手术、每位患者,敬畏之心永远不可或忘。

本文作者:瑞金医院普外科胰腺疾病诊疗中心 吴志翀副主任医师

宝盈优配-宝盈优配官网-网上配资网站-专业的股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资好评股票配资门户七七妈妈已经委托他来回答

- 下一篇:没有了